折疊編輯本段基本簡介

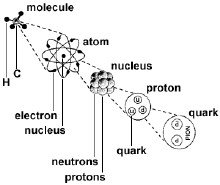

原子是化學變化中的最小粒子。(在物理變化中還可以分解,分解成離子。注:在化學變化中不能再分解)一個原子包含有一個緻密的原子核及若干圍繞在原子核周圍帶負電的電子。原子核由帶正電的質子和電中性的中子組成。當質子數與電子數相同時,這個原子就是電中性的;否則,就是帶有正電荷或者負電荷的離子。根據質子和中子數量的不同,原子的類型也不同:質子數決定了該原子屬於哪一種元素,而中子數則確定了該原子是此元素的哪一個同位素。

折疊編輯本段基本構成

折疊電子

在一個內部接近真空、兩端封有金屬電極的玻璃管通上高壓直流電,陰極一端便會發出陰極射線。螢光屏可以顯示這種射線的方向,如果外加一個勻強電場,陰極射線會偏向陽極;又若在玻璃管內裝上轉輪,射線可以使轉輪轉動。後經證實,陰極射線是一群帶有負電荷的高速質點,即電子流。電子由此被發現。

電子是最早發現的亞原子粒子,到目前為止,電子是所有粒子中最輕的,只有9.11×10⁻31kg,為氫原子的[1/1836.152701(37)],是密立根在1910年前後通過著名的“油滴實驗”做出的。電子帶有一個單位的負電荷,即4.8×10⁻¹⁹靜電單位或1.6×10⁻¹⁹庫倫,其體積因為過於微小,現有的技術已經無法測量。

電子雲

電子具有波粒二象性,不能像描述普通物體運動那樣,肯定他在某一瞬間處於空間的某一點,而只能指出它在原子核外某處出現的可能性(即幾率)的大小。電子在原子核各處出現的幾率是不同的,有些地方出現的幾率大,有些地方出現的幾率很小,如果將電子在核外各處出現的幾率用小黑點描繪出來(出現的幾率越大,小黑點越密),那麼便得到一種略具直觀性的圖像,這些圖像中,原子核仿佛被帶負電荷的電子雲物所籠罩,故稱電子雲。

把核外電子出現幾率相等的地方連接起來,作為電子雲的介面,使介面內電子雲出現的總幾率很大(例如90%或95%),在介面外的幾率很小,有這個介面所包括的空間範圍,叫做原子軌道,這裏的原子軌道與宏觀的軌道具有不同的含義。

原子軌道是薛定諤方程的合理解,薛定諤方程為一個二階偏微方程

(δ^2ψ/δx^2)+(δ^2ψ/δy^2)+(δ^2ψ/δz^2)=-(8π^2)/(h^2)·(E-V)ψ,

該方程的解ψ是x、y、z的函數,寫成ψ(x,y,z)。為了更形象地描述波函數的意義,通常用球座標來描述波函數,即ψ(r,θ,φ)=R(r)·Y(θ,φ),這裏R(r)函數是與徑向分佈有關的函數,稱為徑向分佈函數;Y(θ,φ)是與角度分佈有關的,稱為角度分佈波函數。

折疊原子核

主條目:原子核

在α粒子散射實驗中,人們發現:原子的品質集中於一個很小且帶正電的物質中,這就是原子核。

原子核也稱作核子,由原子中所有的質子和中子組成,原子核的半徑約等於1.07×A^1/3 fm,其中A是核子的總數。原子半徑的數量級大約是105fm,因此原子核的半徑遠遠小於原子的半徑。

原子核由質子與中子組成(氫原子核只有一個質子),中子和質子都是費米子的一種,根據量子力學中的泡利不相容原理,不可能有完全相同的兩個費米子同時擁有一樣量子物理態。因此,原子核中的每一個質子都佔用不同的能級,中子的情況也與此相同。不過泡利不相容原理並沒有禁止一個質子和一個中子擁有相同的量子態。

質子(proton)

質子由兩個上誇克和一個下誇克組成,帶一個單位正電荷,品質是電子品質的1836.152701(37)倍,為1.6726231(10)×10–27kg,然而部分品質可以轉化為原子結合能。擁有相同質子數的原子是同一種元素,原子序數=質子數=核電荷數=核外電子數。

中子(neutron)

中子是原子中品質最大的亞原子粒子,自由中子的品質是電子品質的1838.683662(40)倍,為1.6749286(10)×10^-27kg。 中子和質子的尺寸相仿,均在2.5×10^-15m這一數量級,但它們的表面並沒能精確定義。

中子由一個上誇克和兩個下誇克組成,兩種誇克的電荷相互抵銷,所以中子不顯電性,但,認為“中子不帶電”的觀點是錯誤的。

而對於某種特定的元素,中子數是可以變化的,擁有不同中子數的同種元素被稱為同位素。中子數決定了一個原子的穩定程度,一些元素的同位素能夠自發進行放射性衰變。

核力(nuclear force)

原子核被一種強力束縛線上度為10^-15m的區域內。由於質子帶正電,根據庫侖定律,質子間的排斥作用本會使原子核爆裂,但,原子核中有一種力,把質子和中子緊緊束縛在一起,這種力就是核力。在一定距離內,核力遠遠大於靜電力,克服了帶正電的質子間的相互排斥。

核力的作用範圍被稱作力程,作用範圍在2.5fm左右,最多不超過3fm,即,不能從一個原子核延伸到另一個原子核,因此,核力屬於短程力。

核素(nuclide)

具有相同質子數和中子數的原子核稱為核素,而用x軸表示質子數;用y軸表示中子數所得到的圖像就被稱為核素圖,由圖可以發現,在x∈{0,1,2,3,…,20}時,核素圖上的函數近似y=x,但隨著質子數的增加,質子間的庫侖斥力明顯增強,原子核需要比往常更多的中子數維持原子核的未定,在x∈{21,22,23,…,112}時,函數近似為y=1.5x,中子數大於質子數。

結合能(energy of the nucleus)

在原子核中,將核子從原子核中分離做功消耗的能量,被稱為結合能。實驗發現,任一原子核的品質總是小於其組成核子的品質和(這一差值被稱為品質虧損),因此,結合能可以由愛因斯坦質能方程推算:

結合能=(原子核內所有質子、中子的靜止品質和-原子核靜止品質)×光速^2

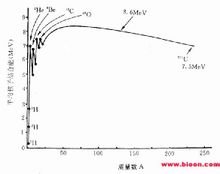

平均結合能(binding e.o.t.n)

一個原子核中每個核子結合能的平均值被稱作平均結合能,計算公式為:

每個核子的平均結合能=總結合能÷核子數

平均結合能越大,原子核越難被分解成單個的核子。由右圖可以看出:

①重核的平均結合能比中核小,因此,它們容易發生裂變並放出能量

②輕核的平均結合能比稍重的核的平均結合能小,因此,當輕核發生聚變時會放出能量。

原子的范德華半徑是指在分子晶體中,分子間以范德華力結合,如稀有氣體相鄰兩原子核間距的一半。

折疊編輯本段基本性質

折疊品質

質量數(mass number)

由於質子與中子的品質相近且遠大於電子,所以用原子的質子和中子數量的總和定義相對原子品質,稱為質量數。

相對原子品質

原子的靜止品質通常用統一原子品質單位(u)來表示,也被稱作道爾頓(Da)。這個單位被定義為電中性的碳12品質的十二分之一,約為1.66×10-27kg。氫最輕的一個同位素氕是最輕的原子,重量約為1.007825u。一個原子的品質約是質量數與原子品質單位的乘積。最重的穩定原子是鉛-208,品質為207.9766521u。

摩爾(mole)

就算是最重的原子,化學家也很難直接對其進行操作,所以它們通常使用另外一個單位摩爾。摩爾的定義是對於任意一種元素,一摩爾總是含有同樣數量的原子,約為6.022×10^23個。因此,如果一個元素的原子品質為1u,一摩爾該原子的品質就為0.001kg,也就是1克。例如,碳-12的原子品質是12u,一摩爾碳的品質則是0.012kg。

折疊半徑

原子半徑

原子沒有一個精確定義的最外層,通常所說的原子半徑是根據相鄰原子的平均核間距測定的。

共價半徑

我們測得氯氣分子中兩個Cl原子的核間距為1.988Α,就把此核間距的一半,即0.994Α定為氯原子的半徑,此半徑稱為共價半徑。共價半徑為該元素單質鍵長的一半

金屬半徑

另外,我們也可以測得金屬單質比如銅中相鄰兩個銅原子的核間距,其值的一半稱為金屬半徑。

范德華半徑

指在分子晶體中,分子間以范德華力結合,如稀有氣體相鄰兩原子核間距的一半。

部分元素的原子半徑表

下表為一些元素的原子半徑(pm),資料取自《無機化學-第四版》(2000年)和j.chem.phys(1967)。

| 元素 | 氫 | 氦 | 鋰 | 鈹 | 硼 | 碳 | 氮 | 氧 | 氟 | 氖 |

| 半徑 | 37 | 122 | 152 | 111 | 88 | 77 | 70 | 66 | 64 | 160 |

| 元素 | 鈉 | 鎂 | 鋁 | 矽 | 磷 | 硫 | 氯 | 氬 | 鉀 | 鈣 |

| 半徑 | 186 | 160 | 143 | 117 | 110 | 104 | 99 | 191 | 227 | 197 |

| 元素 | 鈧 | 鈦 | 釩 | 鉻 | 錳 | 鐵 | 鈷 | 鎳 | 銅 | 鋅 |

| 半徑 | 161 | 145 | 132 | 125 | 124 | 124 | 125 | 125 | 128 | 133 |

| 元素 | 鎵 | 鍺 | 砷 | 硒 | 溴 | 氪 | 銣 | 鍶 | 釔 | 鋯 |

| 半徑 | 122 | 122 | 121 | 117 | 114 | 198 | 248 | 215 | 181 | 160 |

| 元素 | 鈮 | 鉬 | 鍀 | 釕 | 銠 | 鈀 | 銀 | 鎘 | 銦 | 錫 |

| 半徑 | 143 | 136 | 136 | 133 | 135 | 138 | 144 | 149 | 163 | 141 |

| 元素 | 銻 | 碲 | 碘 | 氙 | 銫 | 鋇 | ||||

| 半徑 | 141 | 137 | 133 | 217 | 265 | 217 |

原子半徑的週期規律

在元素週期表中,原子的半徑變化的大體趨勢是自上而下增加,而從左至右減少。因此,最小的原子是氫,半徑為0.28Α;最大的原子是銫,半徑為2.655Α。因為這樣的尺寸遠遠小於可見光的波長(約400~700nm),所以不能夠通過光學顯微鏡來觀測它們。然而,使用掃描隧道顯微鏡,我們能夠觀察到單個原子。

折疊磁性

電子是一種帶電體,正如所有帶電體一樣,電子旋轉時會產生一個磁場,因此,不同的原子往往有不同的磁學特性。

分子軌道理論可以很好地解釋分子的磁性問題,例如氧氣的順磁性。

逆磁性

一些物質的原子中電子磁矩互相抵消,合磁矩為零。當受到外加磁場作用時,電子軌道運動會發生變化,而且在與外加磁場的相反方向產生很小的合磁矩。常見的逆磁性金屬有Bi、Cu、Ag、Au。

順磁性

順磁性物質的主要特點是原子或分子中含有沒有完全抵消的電子磁矩,因而具有原子或分子磁矩。但是原子磁矩之間並無強的相互作用(一般為交換作用),因此原子磁矩在熱騷動的影響下處於無規(混亂)排列狀態,原子磁矩互相抵消而無合磁矩。但是當受到外加磁場作用時,這些原來在熱騷動下混亂排列的原子磁矩便同時受到磁場作用使其趨向磁場排列和熱騷動作用使其趨向混亂排列,因此總的效果是在外加磁場方向有一定的磁矩分量。這樣便使磁化率(磁化強度與磁場強度之比)成為正值,但數值也是很小,一般順磁物質的磁化率約為十萬分之一(10-5),並且隨溫度的降低而增大。

常見的順磁性物質有:氧氣、一氧化氮、鉑。

折疊核性質

放射性

某些物質的原子核能發生衰變,放出我們肉眼看不見也感覺不到的射線,只能用專門的儀器才能探測到的射線。物質的這種性質叫放射性。

衰變

不穩定(即具有放射性)的原子核在放射出粒子及能量後可變得較為穩定,這個過程稱為衰變(Radioactive decay)。這些粒子或能量(後者以電磁波方式射出)統稱輻射(radiation)。由不穩定原子核發射出來的輻射可以是α(氦原子核)粒子、β(電子或正電子)粒子、γ射線或中子。

放射性核素在衰變過程中,該核素的原子核數目會逐漸減少。衰變至只剩下原來品質一半所需的時間稱為該核素的半衰期(half-life)。每種放射性核素都有其特定的半衰期,由幾微秒到幾百萬年不等。

原子核由於放出某種粒子而變為新核的現象.原子核是一個量子體系,核衰變是原子核自發產生的變化,它是一個量子躍遷過程,它服從量子統計規律.對任何一個放射性核素,它發生衰變的精確時刻是不能預知的,但作為一個整體,衰變的規律十分明確.若在dt時間間隔內發生核衰變的數目為dN,它必定正比於當時存在的原子核數目N,顯然也正比於時間間隔dt

衰變有3種:α衰變 、β衰變和γ衰變。

核裂變(nuclear fission)

核裂變指是一個原子核分裂成幾個原子核的變化,核裂變通常由中子轟擊質量數較大的原子核引起,原子核裂變後會形成兩個品質相當的部分,並放出能量,有時會導致鏈式反應的發生。

核聚變(nuclear fusion)

當多個粒子聚集形成更重的原子核時,就會發生核聚變,例如兩個核之間的高能碰撞。常見的核聚變發生於氘與氚之間。 核聚變是指由品質小的原子,主要是指氘或氚,在一定條件下(如超高溫和高壓),發生原子核互相聚合作用,生成新的品質更重的原子核,並伴隨著巨大的能量釋放的一種核反應形式。原子核中蘊藏巨大的能量,原子核的變化(從一種原子核變化為另外一種原子核)往往伴隨著能量的釋放。如果是由重的原子核變化為輕的原子核,叫核裂變,如原子彈爆炸;如果是由輕的原子核變化為重的原子核,叫核聚變,如太陽發光發熱的能量來源。

在太陽的核心,質子需要3-10KeV的能量才能夠克服它們之間的相互排斥,也就是庫倫障壁,進而融合起來形成一個新的核。

折疊光譜

主條目:原子軌道

在穩定狀態下,原子中的電子位於離核最近的軌道上,這時的原子就被稱為基態原子;電子吸收能量後躍遷到更高的軌道上,這時原子就處於激發態。由於原子的軌道是量子化的,因此原子的能量發生變化時,會吸收(放出)特定的能量,產生不同的光譜圖像,古斯塔夫·羅伯特·基爾霍夫(Gustav Robert Kirchhoff)和羅伯特·威廉·本生(Robert Wilhelm Bunson)最早應用這一性質對不同元素的原子進行鑒定。

焰色反應(flame test)

當原子的光譜落在可見光區時,肉眼就可以看見不同的顏色,這是有些元素的原子在灼燒時引起火焰顏色變化的原因,這種變化被稱為焰色反應,可以粗略地檢測某些元素原子的存在。

下表給出部分金屬(或金屬離子)焰色反應產生的顏色

| 類別 | 鋰離子 | 鈉離子 | 鉀離子 | 銣離子 | 鈣離子 | 鍶離子 | 鋇離子 | 銅離子 |

| 顏色 | 紫紅 | 黃 | 淡紫 | 紫 | 磚紅 | 洋紅 | 黃綠 | 綠 |

折疊價電子

價電子是原子參與化學反應的電子數,價電子數與原子的化學性質密切相關,對於主族元素來說,價電子數等於其最外層電子數;對於副族元素,價電子數包括最外層電子數和次外層的d(有時還包括f)軌道的電子數,元素週期表中通常會用電子排布式標示一個特定元素的價電子。根據價電子的不同,元素週期表可以分為s區、p區、d區、ds區、f區。

化合價

折疊電離能

電離能的大小反映了原子失去電子的難易。電離能愈小,原子失去電子愈易,反之同理;電離能的大小和原子的有效電荷、原子半徑和電子排布有很大關係。

第一電離能

基態氣體原子失去電子成為帶一個正電荷的氣態正離子所需的能量稱為第一電離能,一般來說,若不作說明,電離能即第一電離能。

1st~10th

以下是目前已發現所有元素的第一到第十電離能。資料來源不詳。單位:kJ/mol(千焦/摩爾)

.jpg)

.jpg)